Terravin verleiht Lorbeeren aus Platin – 2012

Zum fünften Mal hat Terravin Lorbeeren in Platin verliehen. Als Pate ist Spitzenkoch Benoît Violier, Nachfolger von Philippe Rochat, aus Crissier aufgetreten. Die Auszeichnung für den «Meilleur Vin Vaudois» geht an Raymond Metzener von der Domaine Chatelanat in Perroy, La Côte. Benoît Violier ist Koch des Jahres 2013 Gault&Millau wurde mit 19/20 Punkten ausgezeichnet und ihm wurde soeben der dritte Stern vom Guide Michelin bestätigt.

Staatsrat Philippe Leuba, Wirtschaftsdepartement, Raymond Metzener und Benoît Violier mit seiner Frau Brigitte (v.l.n.r.).

Mit den «Lauriers de Platine» erhält Raymond Metzener quasi ein Geburtstagsgeschenk. Erst vor kurzem hat der Winzer der Domaine Chatelanat seinen 60. gefeiert. Sein Clos de la Dame ist ein fruchtbetonter Chasselas mit frischem lebendigem Charakter und einer unverkennbaren Mineralität. Raymond Metzener ist Gründungsmitglied der Vereinigung Clos, Domaines et Châteaux und ist stolz, dass der die begehrte Auszeichnung in die Appellation La Côte holen konnte.

Zur Domaine Chatelanat gehören sechs Hektar Reben zwischen den Gemeinden Perroy und Bougy-Villars im Herzen der Waadtländer Riviera. Die Rebberge liegen in den Appellationen Perroy und Féchy. Chasselas ist, wie in der Region üblich, die Hauptsorte. In jüngerer Zeit wurden Doral, Pinot Gris, Gamaret und Garanoir angebaut. Seit 150 Jahren gehört die Domaine Chatelanat den Familien Bugnion und Briod. Und seit einem Jahrhundert heissen die Winzer Metzener. Raymond Metzener vertritt die vierte Generation und setzt sich für einen nachhaltigen Rebbau ein. Unter seiner Führung wurde die ganze Domaine nach den strengen Regeln von Vinatura auf ökologische Produktion umgestellt.

Lorbeeren in Platin für den Féchy Cols de la Dame 2011.

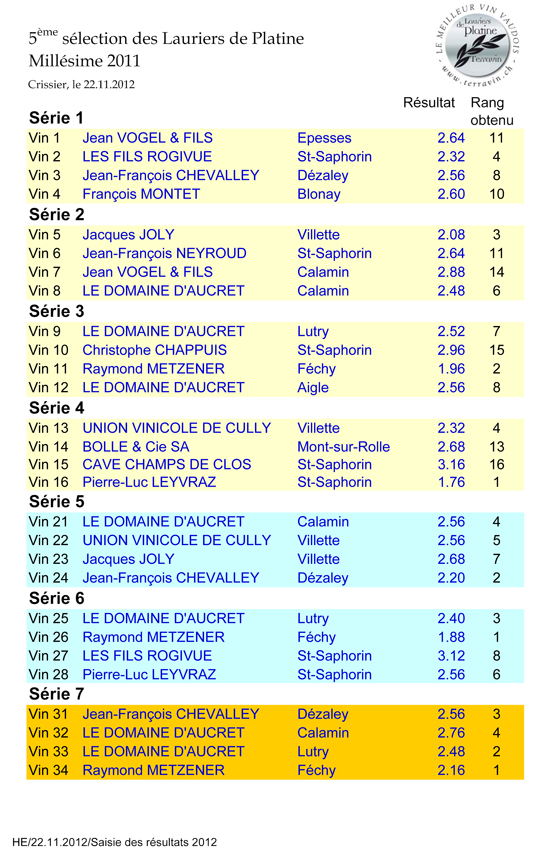

Für die «Lauriers de Platine» hat Terravin 16 aus total 230 Chasselasweinen ausgewählt, die mit dem Label «Lauriers d'Or» ausgezeichnet wurden. In vier Vierer-Serien haben Winzer, Önologen, Sommeliers und Journalisten die 16 Weine verkostet und ein bis vier Punkte vergeben. Einen Punkt für denjenige Wein der am besten gefallen hat und vier Punkte für den Schwächsten der Serie. Je zwei Weine pro Serie qualifizierten sich für den Halbfinal. Schliesslich galt es, aus vier Gewächsen den Sieger zu küren. Die Liste der Weine:

Indietro

Der Chasselas ist wie ein Fähnlein im Wind

Er ist weiss Gott nicht einfach, dieser verflixte Chasselas! Man kann nach seiner DNA forschen, so lange man will, er scheint ein Waisenkind zu sein, väterlicher- wie mütterlicherseits. Undenkbar, dass er im Kreis der Grossen (Rebsorten) mitmischen würde, scheint er doch viel öfter vom nichtswürdigen Casanova abzustammen als von Jupiter. Schwierig auch, seinen Herkunftsort zu finden; der Chasselas hat die Orientierung verloren. Und dass sich ein Dorf im Beaujolais Chasselas nennt, trägt noch zur Verwirrung bei.

Für die Waadtländer stammt er von hier. Punkt, Schluss. Der (Walliser) Genetiker José Vouillamoz dementiert das nicht. Er hat sogar historische Dokumente durchforstet, um die These der Herkunft des Chasselas aus dem Raum des Lac Léman zu unterstützen. Bis zum Beweis des Gegenteils.

Was wurde nicht alles über Chasselas gesagt! Die Franzosen machten aus ihm die erste geschützte Ursprungsbezeichnung … für Tafeltrauben, womit implizit ausgedrückt werid, dass er nicht gut genug ist, um zu Wein verarbeitet zu werden. Glücklicherweise hat ein Ampelograph, ebenfallst ein Franzose, im 19. Jahrhundert den Reifeperioden-Kalender der Rebsorten nach dem Chasselas ausgerichtet und ihm so zu (relativer) Unsterblichkeit verholfen.

Allen Schwierigkeiten zum Trotz halten die Waadtländer an ihm fest, etwa auf den Terrassen des Lavaux, dieser Befestigungsanlage, die der Mensch bezwingen muss, um zu seinem Rebberg emporzusteigen. Die hiesigen Winzer sind mit ihm verheiratet, in guten wie in schlechten Zeiten. Die schlechten kennt man: die Tendenz zur Uniformisierung auf der Grundlage einer einzigen, zu produktiven «hochstehenden» Selektion, in einer Epoche, die man gerne längst vergangen glaubt, als sich die Schweiz in Sachen Weisswein als Insel des Durstes verstand.

Das Blatt hat sich gewendet: Man kann andere Klone kultivieren, die Rebsorte weiterentwickeln. Bleibt noch zu überprüfen, ob sie der Klimaerwärmung widerstehen wird. So ist der Chasselas zurück in der Kategorie der gefährdeten Meisterwerke und figuriert im Dossier der Biodiversität, der nachhaltigen Entwicklung und der kulturellen Vielfalt.

Der grosse Schriftsteller Charles Ferdinand Ramuz beklagte vor hundert Jahren, die Weine aus den Chablais, damals von schöem Gelb, tendierten immer mehr in Richtung Grau … Sein Urteil konnten wir nicht überprüfen, doch welch ein Symbol! Es gibt heute noch viel zu tun, um das Wappen des Chasselas neu zu vergolden. Eine Rebsorte wie ein Fähnlein im Wind – Weltmeister im «weder ja, noch nein, sondern im Gegenteil» – braucht der Chasselas einen Kompass. Terravin und sien Konzept der Vorzüglichkeit sowie der Mondial du Chasselas, der kürzlich als Sprungbrett für die Besten stattgefunden hat, tragen dazu bei, ihm den Weg zu weisen. Beide Wettkämpfe könnten noch strenger sein, nach dem Vorbild der Waadtländer Premiers Grands Crus, die sich auf eine geschichtlich verbriefte Tradition des Terroirs stützen, was aber erst noch in die Praxis übersetzt werden muss.

Ist es notwendig, dass der Chasselas verblüfft, indem er in immer virtuelleren Kellern altert? Oder sich mit Texmex, Balsamico, Soja und Fusionsküche verbrüdern? Das wird man schmecken, pardon, sehen … Man bevorzugt ihn frisch und süffig, als Belgeiter von aus AOC-Käse zubereiteten Gerichten oder von Egli-, Saibling- oder Felchenfilets. Und wird bittere Tränen vergiessen, wenn er eines Tages ebenso rar ist die die Fische aus den Léman…

Einst das Ruhekissen im nationalen Reduit, bringt der Cahsselas heute die besten Winzer dazu, Wiederstand zu leisten und den Scheinwerfer auf die Zukunft zu richten. Denn die Fahne dreht sich nicht nur nach den herrschenden Modeströmungen, sonder kann auch einen (günstigen) aufkommenden Wind anzeigen … Mineralisch, sein Terroir offenbarend, leich, bekömmlich, angenehm zu leben und zu trinken: Der Chasselas ist die Verkörperung des süffigen Weissweins, den man jederzeit und überall geniessen kann, vom Aperitif bis zum Dessert.

Wenn sich die Konsumenten endlich gelangweilt von den globalisierten Weissweinen abwenden werden (von diesen Karikaturen im Spannungsfeld zwischen äzender Säure und maskierender Süsse), dann, ja dann wird sich der Chasselas, der sich am Gaumen trocken und stolz präsentiert, iesen ernsthaften Geschmack des «darauf-kommen-wir-gerne-zurück» aufweisen. Wie die Waadtländer sagen: Man trinkt mit Vergnügen ein zweites oder drittes Glas Chasselas … Servieren Sie ihn schön kühl und erfrischend! Zum Wohl – und auf das Bewahren!

Pierre Thomas, Weinjournalist www.thomasvino.ch

«Für Weissweine besitzt der Kanton Waadt mit der Chasselastraube eine echte USP (unique selling proposition). Es empfiehlt sich daher, diese Karte in erster Priorität auszuspielen.» Christop Bürki, Category Manager Weine/Schaumweine

«Was ich vom Chasselas erwarte? Frische, Anregung, Vergnügen. Es freut mich natürlich ausserordentlich, dass nun wissenschaftlich erwiesen ist, dass der Chasselas aus der Waadt stammt. Doch, ehrlich gesagt, hätte ich diese Absicherung durch den DNA-Test nicht gebraucht, um zu wissen, dass er durch und durch einer von uns ist. Seine wahre DNA, das sind wir, das kollektive Gedächtnis der Waadtländer. Ich geniesse den Chasselas an jedem Ort, zu jeder Zeit und unter allen Umständen. Das ist die einzige Rebsorte, die mir den Gaumen nicht ermüdet und die ich deshalb nie satt habe.» Pierre Keller, Präsident des Office des Vins Vaudois

«An Degustationen im Cours Supérieur d'Oenologie an der Ingenieurschule in Changins lernte ich seine Facetten und Finessen kennen. Die Gliederung in fruchtig-blumige, terroirdominierte und die von der Mariage der Sorten- und Terroireinflüsse geprägten Chasselas-Typen wurde damals ausgiebig diskutiert. Damit eröffnete sich mir eine Welt, die trotz sensorisch tiefer Intensitäten und ungeahnter Vielschichtigkeit und Variabilität war. Die Eigenständigkeit des Chasselas ist eine grosse Qualität. Sie zu erhalten und trotzdem an ihrem Profil zu feilen, ist eine Herausforderung. Dem Ruf vieler Konsumenten nach intensiverer Aromatik und üppigerem Körper sollte man nur bedingt nachgeben. Um die Chasselas-Diskussion von der nase in den Gaumen zu verlagern, erwarte ich eine Profilierung in struktureller Hinsicht. Weniger Auftaktspritzigkeit, dafür mehr Abgangsmineralität – dies dürfte für essensbegleitende Chasselas-Weine die Losung sein. Der Typus der nach wie vor gefragten Aperitifweine, der Inbegriff des Unbeschwerten und Bekömmlichen, braucht deswegen nicht aufgegeben zu werden.» Hans Bättig, Ingenieur-Agronom, berät Weinbaubetriebe in önologischen Sachfragen

Der Wein und damit der Chasselas ist recht spät in mein Leben getreten – in meinem Elternhaus trak man Tee. Vielleicht fasziniert mich gerade deswegen das Thema Wein in meinem späteren Berufsleben um so nachhaltiger? Den Einstieg fand ich allerdings über den Champagner, dann folgten Bordeaux und Burgund … und erst viel später Schweizer Wein und damit Chasselas. Nach einer Zeit der vorsichtigen Annäherung schlossen wir Freundschaft, die sich in mehreren Artikeln niederschlug und schliesslich in der feierlichen Aufnahme in die Confrérie du Guillon gipfelte – als eines der ersten weiblichen Mitglieder überhaupt!

Ich schätze den Chasselas als süffigen, nicht zu fetten und zu schweren Kumpanen beim Apréro, auber auch als idealen Begleiter von rustikalen Waadtländer Gerichten oder gebratenem Fisch. Als Anwohnerin des Bielersees schätze ich natürlich auch den Chasselas aus dem Dreiseenland. Soll man ihn jung oder gereift geniessen? Noch vor wenigen jahren hätte die Antwort «jung» geheissen. Bis mir ein denkwürdiges Essen bei André Jaeger in Schaffhausen, zu dem einige bis zu zwanzigjährige, wunderbar gereifte Chasselas serviert wurden, die Augen öffnete. Diese Weine waren umwerfend gut und hatten sich bewundernswert gehalten. Eine Lehre für mich.» Elsbeth Hobmeier, Journalistin und Weltenbummlerin