Autochthone Rebsorten, eine Lösung in Zeiten des Klimawandels

Seit gut 30 Jahren beginnt die Traubenernte immer früher. In der Champagne sind es rund sieben Tage, im Elsass mehr als einen Monat. Der durchschnittliche Lesebeginn über alle französischen Weinbaugebiete verschob sich vom 3. Oktober auf den 10. September. Für den Reifeverlauf zahlreicher Rebsorten ist das ein Problem. Bevor darauf eingegangen wird, soll ein Fenster in die Klimageschichte geöffnet werden.

Im Webinar vom 10. März sprach der Walliser José Vouillamoz, Biologe, Rebsortengenetiker und Autor mehrerer Bücher zum Thema, über Autochthone Rebsorten als Lösung in Zeiten des Klimawandels.

Im Webinar vom 10. März sprach der Walliser José Vouillamoz, Biologe, Rebsortengenetiker und Autor mehrerer Bücher zum Thema, über Autochthone Rebsorten als Lösung in Zeiten des Klimawandels.

Aus der Römischen Wärmeperiode (0 bis +0,1 °C) von 0 bis 200 nach Christus gibt es Überlieferungen von reichhaltigen, süssen Weinen. Auch nahm der Rebbau im römischen Reich auf grosse Flächen zu. Aus der Kaltperiode des Altertums (-0,2 bis -0,5 °C) von 200 bis 800/850 nach ist nicht viel überliefert. Mit dem Wissen der Mönche und den Besitztümern der Klöster im der Wärmeperiode des Mittelalters (-0,2 bis +0,2 °C) von 850/900 bis 1250/1300 nach Christus entstand eine Hochkultur des Reb- und Weinbaus. Darauf basieren die Terrassen im Lavaux ebenso wie die Lagenbezeichnungen im Burgund. In der kleinen Eiszeit (-0,4 bis -0,8 °C) von 1300 bis 1900 sank die durchschnittliche Temperatur, was Missernten, Hungersnöte und Kriege zur Folge hatte. Mit der industriellen Revolution in der Moderne ab 1850 nach Christus stieg die Temperatur von -0,3 auf heute +1,09 Grad Celsius. Dass dies nicht ohne Folgen bleibt, liegt auf der Hand.

Unter optimalen Bedingungen seigt mit dem Farbumschlag der Zuckergehalt der Beeren. Parallel dazu nimmt die Säure ab. Trifft das ideale Süsse-Säure-Verhältnis auf maximale Frucht und Farbe der Beerenhäute sind die Voraussetzungen für beste Weine gegeben. Mit der Klimaerwärmung sind viele Beeren zu diesem Zeitpunkt heute bereits von Schimmel befallen oder eingetrocknet. Die Süsse steigt schnell und die Säure sinkt rasch. So erreichen die Trauben das ideale Süsse-Säure-Verhältnis bevor sich die maximale Frucht entwickeln konnte. Bei Cabernet Sauvignon hat dies Aromen von Pfeffer zur Folge. Bei anderen Sorten zeigen sich grüne, grasige Noten.

Welche Weine werden wir in 50 Jahren trinken?

Die Berechnungen verschiedener Forscher zeigen, dass sich der Rebsortenspiegel bei steigenden Temperaturen während der Vegetationsphase verschieben wird. Bis 2012 lagen diese im Burgund bei idealen 17 Grad Celsius für Pinot Noir und Chardonnay. Steigt die Temperatur bis 2100 auf 19 Grad Celsius wird das Klima in Beaune (FR) für diese Sorten zu warm, würde jedoch beste Voraussetzungen bieten für Sangiovese, Grenache, Zinfandel oder Nebbiolo. Unvorstellbar – weder für die Burgunder Winzerinnen und Winzer noch für die Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber.

Klimatische Eignung von Rebsorten in Prozent

| Region | Burgund | Bordeaux | ||

|---|---|---|---|---|

| Rebsorte | Chardonnay | Pinot Noir | Cabernet Sauvignon | Merlot |

| 0 °C Erwärmung |

80 - 86 | 88 - 91 | 79 - 82 | 80 - 89 |

| +2 °C Erwärmung |

76 - 80 | 73 - 76 | 69 - 72 | 70 - 73 |

| +4 °C Erwärmung |

62 - 65 | 54 - 57 | 58 - 62 | 58 - 63 |

Winzerinnen und Winzer – vor allem in Europa – werden auch in Zukunft noch spannende regions- und sortentypische Weine keltern. Denn die häufigsten Rebsorten werden vor allem in der Neuen Welt angebaut. Dazu ein paar Zahlen der Internationalen Organisation für Reben und Wein OIV: 13 Rebsorten nehmen 33 Prozent der weltweiten Rebfläche in Beschlag. Nur 33, der 1368 in «Wine Grapes» beschriebenen Rebsorten bedecken die Hälfte der Rebfläche. Dazu gehören: Kyoho, eine blaue Tafeltraube, Cabernet Sauvignon, Sultanina, eine weisse Tafeltraube, die auch für Rosinen und Wein verwendet wird, Merlot, Tempranillo, Airen, für Wein und Brandy, Chardonnay, Syrah, Red Globe, eine blaue Tafeltraube, Grenache, Sauvignon Blanc, Pinot Noir und Trebbiano Toscano/Ugni Blanc, für Wein und Brandy.

In Italien wurden 377 autochthone Rebsorten gefunden. In Frankreich sind es 204, in Spanien 84, in Portugal 77 und in der Schweiz 39.

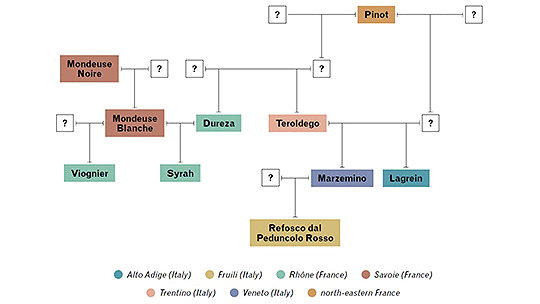

In «Wine Grapes» ist die Abstammung von Rebsorten mit zahlreichen, sogenannten Pedigrees dargestellt. Die Fragezeichen stehen für noch nicht bestimmte und vermutlich ausgestorbene Sorten. (Grafik: Wine Grapes)

Definition von einheimisch oder autochthon

- Einheimisch stammt aus dem Altlateinischen indu = hinein und gingere = gebären, hervorbringen. Die Definition lautet demzufolge an einem bestimmten Ort geboren oder von dort stammend.

- Autochthon ist eine Kombination aus dem Altgriechischen auto = selbst und khthon = Land, Erde, Boden. Die Definition lautet: von dort stammend, wo sie gefunden wurde.

«Autochthone Rebsorten haben sich über Jahrhunderte an lokale Gegebenheiten angepasst», sagt José Vouillamoz. Dabei denkt er an Alfocheiro in Portugal, Garciano in Spanien, Cinsault in Frankreich, Diolle im Wallis, Teroldego im Trentino, Nieddera auf Sardinien, Zierfandler in Österreich, Fekete Jardovany in Ungarn, Svrdlovina auf dem Balkan, Mouchtaro in Griechenland, Narince in der Türkei, Kisi in Georgien oder Areni in Armenien. «Sind dies die Stars der Zukunft? Sind es Vermutungen oder ein Wunschdenken von mir», fragt sich der Wissenschaftler.

Klone, Techniken und Unterlagen

Nachdem lange Zeit an der Selektion einzelner Klone gearbeitet wurde, legen Rebschulen heute Wert auf die Massenselektion. Den hochgezüchtete Sorten sind anfälliger als die Biodiversität einer gesunden Masse. Seit 1992 ist die Schweiz federführend auf diesem Gebiet. Bereits wurden 2700 Reben von 17 historischen Sorten überprüft. So wurden im Wallis 109 verschiedene Arvine-Klone gefunden. Nur virenfreies Material, das nachhaltig und wirtschaftlich angebaut werden konnte, wurde vermehrt. So blieben bis 2016 noch 25 Klone übrig. Darauf folgte die geschmackliche Prüfung. Wer heute Petite-Arvine-Reben kauft, erhält einen gemischten Satz von 13 verschiedenen, gesunden Klonen.

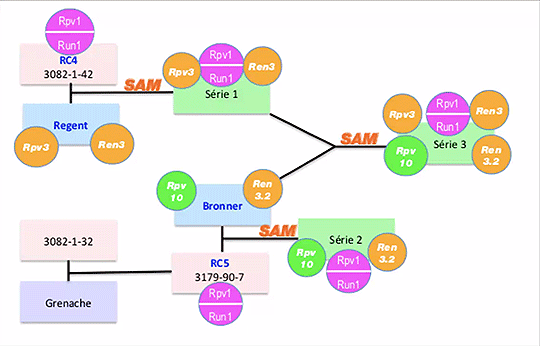

Im Kampf gegen die Reblaus fanden Wissenschaftler die Lösung im Aufpfropfen von europäischen Edelreben auf amerikanisches Wurzelwerk. Nach pilzwiderstandsfähigen Reben wird immer noch gesucht. Kreuzungen europäischer Edelreben (vitis vinifera) mit Resistenzpartnern (vitis riparia, labrusca, cinerea, aestivalis, lincecumii oder rupestris) ergeben in der sechsten Generation eine neue Sorte mit 99,2 Prozent Vinifiera-Genen und einem Resitenz-Gen. Viel komplizierter ist das Einzüchten von zwei Resistenz-Genen. Beispielsweise für Echten UND Falschen Mehltau.

Pyramide der Resistenzfaktoren, die von drei Vitaceen-Vergleichsgruppen eingebracht werden: M. rotundifolia (rosa), Vitis americana (braun), asiatische Rebe (grün) durch Marker-Selektionen, die mit diesen Faktoren in Verbindung stehen. (Quelle: Union Girondine des vins de Bordeaux, November 2014)

Rpv-Gene: Resitenz gegen Plasmopara viticola (Falscher Mehltau)

Ren/Run-Gene: Resitenz gegen Erisyphe necator (Echter Mehltau)

Auf die Technik kommt es an

Bereits seit einigen Jahren kommen regulierende Techniken zur Anwendung. Dazu gehören:

- Bodenbearbeitung

- Laubflächenbegrenzung (Canopy management) Viel Alkohol ist eine Erscheinung der letzten 30 bis 40 Jahre. Höhepunkt Mitte der 1990er Jahre. Heute wollen die Konsumenten weniger Alkohol. Grosse Laubwände ergeben viel Zucker und somit viel Alkohol.

- Überwachung von Schädlingen und Pilzkrankheiten => Piwi

- Ertragsregulierung

- Vinifikationstechnologien

In Zukunft werden weitere Techniken an Bedeutung gewinnen. Dazu gehören:

- Die Wahl von Parzellen, allenfalls in höheren Lagen.

- Pflanzsystemen

- Rebschnitte

- Unterlagsreben, angepasst an fast jedes Terroir, Terroirstudien sind auswändig und Teuer, «das Geld dafür aufzubringen ist häufig nicht einfach», sagt José Vouillamoz

- Bewässerung, in vielen Regionen haben Winzerinnen und Winzer bereits Anlagen installiert. Vor allem Neupflanzungen und junge Reben müssen bewässert werden. Es gibt Unterlagen für trockene Böden. Dann gibt es Sorten wie Nebbiolo, die weniger Wasser benötigen, als Merlot, die viel Wasser braucht.

- Wahl der Rebsorten => Eignung für den Standort, spätreife Sorten, solche die wenig Wasser benötigen, Klone, Sorten die weniger Alkohol produzieren werden im Vorteil sein, Kreuzungen, Piwi, an denen weiter geforscht wird und von denen noch zahlreiche Neuzüchtungen auf den Markt kommen werden, Gentechnologie

Das Wissen über Unterlagsreben ist noch relativ jung. Denn erst mit dem Einschleppen der Reblaus in Europa wurde diese Technik notwendig. Neben der Reblaus können mit entsprechenden Unterlagsreben auch Nemathoden und Bodenviren abgewehrt werden. Mehrere Dutzend solcher Unterlagsreben stehen heute zur Wahl: angepasst an die Beschaffenheit des Bodens, dessen Mineralisierung, Temperatur, Wasserverfügbarkeit, der Aufnahme von Nährstoffen, die Wuchstärke oder den späteren Ertrag.

Rebbau ist immer ein Generationenprojekt

Die Entwicklung von der Vergrubung, bei der ein Zweig in den Boden gegraben wird und daraus eine neue Rebe wächst, über die Klonselektion und das Aufpfropfen auf Unterlagsreben bis zur Gentechnik ist ein langer Weg. Gerade die Gentechnik wird im Ständerat aktuell wieder intensiv diskutiert.

Heute sind 4,4 Prozent der weltweiten Rebfläche mit Kreuzungen bestockt. Dazu gehören nicht nur die pilzwiderstandfähigen Neuzüchtungen sondern auch frühe, von Menschen gekreuzte Sorten wie Müller-Thurgau.

Zusammenfassung des Webinars und Übersetzung aus dem Englischen: Gabriel Tinguely

Zurück

Über «Wine Hub Alps»

Miriam Grischott wurde im Engadin geboren, bildete sich zur Weinakademikerin aus und führt seit 14 Jahren eine Agentur für Weinkommunikation. 2022 grüdnete sie den «Wine Hub Alps».

Der «Wine Hub Alps» ist ein Projekt, das von Herzen kommt. Die von Miriam Grischott gegründete digitale und physische Plattform, will internationale Experten der Weinbranche zu Vorträgen und Diskussionen über aktuelle Themen rund um den Wein zusammenbringt.

Im Fokus liegt der Wissens- und Kompetenzaustausch zwischen Weinprofis aus der ganzen Welt. Fachleute vernetzen und helfen sich gegenseitig, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern und von den Erfahrungen der anderen zu profitieren.

Themen im Weinbau:

Klimawandel

Nachhaltigkeit

Biologischer und biodynamischer Weinbau

Versöhnung von Ökonomie und Ökologie

Themen Weinhandel:

Verhalten der Weinkonsumenten

post covid, tatest Entwicklungen

Globale Trends beim Wein

Millennials & Post-Millennials