«Le Prince noir du Chasselas»

Entlang des Genfersees gibt es kaum einen Weinkeller, den Jérôme Aké Béda nicht kennt. Als begeisterter Sommelier hat er alle Chasselas-Weine mindestens einmal verkostet. Die 99 eindrücklichsten davon stellt er in seinem neuen Buch vor.

Jérôme Aké Béda, Sommelier in der Auberge de l’Onde in St-Saphorin/VD, kennt die Weine der Romandie, ja der ganzen Schweiz, besser als viele Einheimische. Seine grosse Liebe gilt dem Chasselas und das brachte ihm seinen Übernamen ein. (Bild: zVg)

Jérome Aké Béda ist ein Wirbelwind. Hier verkostet er ein paar Weine, tippt sich Notizen ins iPad und fotografiert die Etikette. Dort schüttelt er Hände und tauscht sich mit einem Winzer über den neusten Jahrgang oder reifere Gewächse aus. Dann huscht er ab, lenkt seinen Wagen schnittig um Kurven und über Landstrassen, damit er rechtzeitig nach St-Saphorin/VD zur Arbeit kommt.

Geboren in der Republik Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) bewunderte Jérôme Aké Béda bereits als Kind die grossen edlen Hotelbauten und das geschäftige Ein und Aus. «Wer dort arbeitet», denkt er sich «leidet sicher nie an Hunger.» So absolviert er als logische Folge seiner Überlegung die Hotelfachschule und kommt 1990 in die Schweiz, um sich in der Gastronomie und Hotellerie weiterzubilden. Er arbeitet in mehreren renommierten Betrieben im Lavaux. Unter anderem bei Denis Martin in Vevey. «Dort habe ich ein Virus aufgelesen», sagt Jérôme Aké Béda. Das Virus, von dem er spricht, ist die Leidenschaft für den Wein. Und er hat sich bis über beide Ohren verliebt. Erst in die Terrassen des Lavaux, dann in die Rebsorte Chasselas und deren Weine und später in seine Ehefrau.

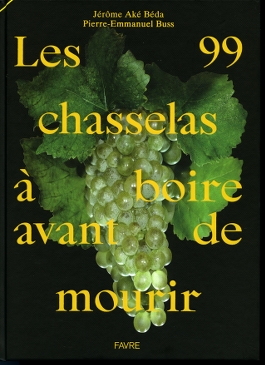

Jérome Aké Béda ist immer unterwegs. So lernt er die Winzer kennen, hört ihnen zu, verkostet deren Weine und eignet sich ein enormes Wissen an. Dieses stellt er im Jahr 2003 unter Beweis, als er für einen befreundeten Sommelier einspringt und prompt den Wettbewerb «Trophée Ruinart Romandie» gewinnt. Den Titel «bester Sommelier der Welschschweiz» holt er sich im 2005 ein zweites Mal. Heute arbeitet Jérôme Aké Béda in der Auberge de l’Onde in St-Saphorin/VD, schreibt wöchentlich eine Kolumne über Schweizer Weine in der Tageszeitung «Le Régional» und bezeichnet sich als «Maître Sommelier». Sein Metier betreibt er mit wissenschaftlicher Akribie. So ist der Keller der Auberge de l’Onde gefüllt mit dem Besten aus allen Anbaugebieten der Welt. Am meisten Platz aber hat Jérôme Aké Béda für einheimische Gewächse reserviert. Dazu zählt er nicht nur Waadtländer Weine, sondern auch Merlot aus dem Tessin oder Blauburgunder aus Schaffhausen und der Bündner Herrschaft. «Ausländische Gäste wollen Schweizer Weine verkosten», sagt Jérôme Aké Béda. «Internationales bekommen sie auch bei sich zu Hause.» Viele nehmen zudem an den Weinabenden teil, zu denen er regelmässig in die Auberge l’Onde einlädt. Essen, Winzer und Schweizer Wein seien eine gefragte Kombination. Die Anlässe sind immer rasch ausgebucht und ein Erlebnis, bei dem Lacher garantiert nicht ausbleiben. Denn Moderator Jérôme Aké Béda vermischt die opulente Sprache des Weins locker, gespickt mit Witz, Selbstironie sowie Aktuellem aus Politik und Gesellschaft. Bodenständig und ohne schulmeisterlich zu wirken, gibt er Geschichten über Winzer, Rebsorten, Keltertechniken und Weine zum Besten. Voll in seinem Element ist Jérôme Aké Béda, wenn er seinen Gästen die Feinheiten einzelner Weine – vor allem die des Chasselas – erklären kann. Dann seziert er die edlen Tropfen in florale Noten, fruchtige Komponenten, vielschichtige Säure und mineralischen Salzgeschmack, um sie sogleich mit Fisch, Fleisch, Gewürzen, Kräutern, Olivenöl oder Butter und Rahm – sowie weiteren Zutaten aus der Küche von Thierry Bréhonnet und Christophe Mazzieri – zu einem kulinarischen Ganzen zusammenzufügen. Nicht selten leuchten nach einem solchen Mahl die Augen der Gäste. Seine liebsten Weine, die Chasselas, hat Jérôme Aké Béda nun zusammen mit dem Journalisten Pierre-Emmanuel Buss ein Buch geschrieben. Der als Taschenbuch geplante Weinführer wurde unter dem Mitwirken von Pierre Keller, Präsident des Office des Vins Vaudois, zum aktuellen und mehr als zwei Kilo schweren Standardwerk über die Rebsorte Chasselas mit mehr als 430 Seiten Degustationsnotitzen, Winzer-Portraits und Landschaftsbildern.

«Les 99 Chasselas

à boire avant la mort»

Der Titel des Buches klingt in Französischer Sprache nach morbider Poesie. «Les 99 Chasselas à boire avant la mort» bedeutet so viel wie «Die 99 Chasselas-Weine, die man getrunken haben sollte, bevor man stirbt». Den Titel wörtlich zu nehmen, rät Claude-Alain Mayor, Sekretär des Wettbewerbs «Mondial du Chasselas» in seinem Vorwort entschieden ab. «Nach dem Verkosten der 99 Nektare wünscht man sich ein langes Leben, um so oft wie möglich in guter Gesellschaft die Inhalte der raren Flaschen zu teilen und gemeinsam zu geniessen.» Jérôme Aké Béda, der die subjektive Auswahl traf und die Degustationsnotizen verfasste, hat jeden Schluck überlebt. Und er erinnert sich noch ganz genau an seinen ersten Chasselas. «Es war ein Yvorne Portes Rouges 1989 von Père Isoz», sagt Jérôme Aké Béda. «Zu jener Zeit war das eine Referenz, wie man mir sagte. Damals war ich noch nicht Sommelier und mir fehlte das Verständnis und die Worte, um den Wein beschreiben zu können. Aber als Novize, wie ich einer war, empfand ich ihn einfach göttlich.»

Pierre-Emmanuel Buss, Bundeshausredaktor bei der Tageszeitung «Le Temps», hat Fakten zusammengetragen: Von den 15.000 Hektar Rebfläche in der Schweiz sind rund 4.000 Hektar mit der Sorte Chasselas bestockt. Davon 2.300 Hektar im Kanton Waadt, wo die Sorte ihren Ursprung hat. Etwas weniger als 1.000 Hektar stehen im Wallis. Dazu kommen Genf, Neuenburg, der Bielersee und der Mont Vully sowie einige verstreue Parzellen in der Deutschschweiz und dem Tessin. Mit der Lockerung der Einfuhrbestimmungen kam Weisswein aus der Westschweiz etwas aus der Mode. 40 Prozent der mit Chasselas bestockten Rebfläche der Schweiz ist in den vergangenen 30 Jahren verschwunden. Dabei wird Chasselas als Tafeltraube hoch geschätzt und rund um den Globus auf 38.000 Hektar angebaut. Nur in der Schweiz, in Süddeutschland (1.000 Hektar im Markgräflerland) und dem angrenzenden Frankreich (90 Hektar im Elsass) keltern Winzer daraus Wein. Dabei ist Chasselas genau so kapriziös wie Pinot Noir bei den blauen Sorten. Im Keller verzeihen beide keinen Fehler. Schweizer Winzer und Önologen, die die Chasselas-Rebe bändigen und aus deren Früchte fein ziselierte Weine produzieren, deren Frucht und Mineralität in harmonischem Einklang stehen, gelten als Uhrmacher der Weinbranche. «Man muss verrückt sein, um eine solche Sorte zu vinifizieren», sagt Michael Sliacci, «Winemaker» vom berühmten kalifornischen Weingut Opus One.

Deshalb betrachtet Pierre-Emmanuel Buss, der an der Ingenieurschule Changins Marketing und Kommunikation unterrichtet, das Geschehen etwas pragmatischer als Jérôme Aké Béda. «In anderen Ländern werden einheimische Sorten als absolute Spezialitäten vermarktet», sagt er. In der Schweiz seien die Winzer so sehr mit der Produktion beschäftigt, dass ihnen das Bewusstsein und das Verständnis um die Bedeutung einer starken Positionierung im Markt oftmals fehlt. Ein Beispiel: «Von den 54 Hektar in der AOC Dézaley Grand Cru, der ältesten und bekanntesten Lage der Schweiz, werden jährlich hunderte Liter in Supermärkten zu Spottpreisen verramscht», sagt Pierre-Emmanuel Buss. «Das entbehrt jeder Logik. Denn die kleinen Parzellen auf den Steilen Terrassen sind extrem aufwändig zu bewirtschaften. Mit einer vorwärtsgerichteten Strategie, müssten mit dem bekanntesten Wein der Schweiz alle Winzer höchste Verkaufspreise erzielen können.»

Zwischen Glücksfall und Drama

Chasselas «est un vin de soif», ein Durstlöscher, wie die Walliser sagen. Und selbst bei hohen Erträgen ergibt die Sorte passable Weine. Beste Gewächse entstehen bei einem Ertrag von 900 Gramm bis einem Kilo pro Quadratmeter. Jahrzehnte lang haben Produzenten und Händler ihren Kunden eingetrichtert, den Chasselas jung zu trinken. Paradoxerweise wird dabei die grösste Qualität der Chasselas Weine verkannt. Denn er gewinnt erst mit zwei, fünf oder gar zehn Jahren seine optimale Trinkreife. Das belegen die im Buch beschriebenen, älteren Jahrgänge: 2005, ein Jahr mit einem sehr heissen Juli und einer Lese, die bis Mitte Oktober dauerte. Im extrem heissen 2003 begann die Ernte bereist Mitte September und ergab fette, breite, fast seifige Weine, die sich erst nach Jahren in der Flasche positiv zu entwickelten begannen und heute in genialer Brillanz dastehen. Zahlreiche der «99 Chasselas à boire avant la mort» stammen aus den Nuller- und Neunziger-Jahren. Weitere «Beste» Gewächse stammen aus den Jahren 1989, 1983, 1976 und zwei sogar aus dem Jahr 1945 mit früher Lese (20. September) und hohen 100 Öchslegraden. Und die beiden Greise sind noch sehr rüstig. «Mit einigen grauen Haaren, Nuancen von Curry und Madeira in der Nase, sind die Weine im Gaumen erstaunlich frisch», schreibt Jérôme Aké Béda. «Sie erinnern an kandierte Zitrusfrüchte und karamellisierten Apfelkuchen.»

Georges Wenger, Spitzenkoch aus Le Noirmont/JU, ist bei der Lektüre von Weinbüchern sehr früh aufgefallen, dass in den kleinen Kapiteln über Schweizer Weine fast ausschliesslich über die Lage Dézaley geschrieben wurde. Er vergleicht die Steillagen im Lavaux mit Burgunder Grands Crus und investiert schon sehr früh in diese Gewächse. Heute besitzt er eine lückenlose Sammlung von Weinen mehrerer Domänen über fast 40 Jahrgänge. Auch Benoît Violier schätzt sich glücklich, dass er ein vielfältiges Chasselas-Erbe von seinen Vorgängern übernehmen konnte. Und in der Fischerzunft in Schaffhausen ist André Jaeger überzeugt: «In der modernen Gastronomie suchen wir heute nach Authentizität. Die Kunden verlangen nach regionaltypischem und sie wollen die Geschichten dazu hören.» Zu seiner schweizerisch-asiatischen Fusionsküche sind Chasselas-Weine geradezu prädestiniert. Die ersten 99 Geschichten dazu liefert das neue Buch.

«Ein gut gemachter Chasselas», flunkert Jérôme Aké Béda «fürchtet sich vor nichts.» Weder vor einer langen Gärung («La Grille» von der Domaine Alain Parisod in Villette/VD), einer Reifezeit auf den Hefen («Blanc sur lies» von La Maison Carrée in Auvernier/NE) oder dem Auslassen des biologischen Säureabbaus («Paradoxe» von der Domaine Croix-Duplex in Grandvaux/VD) noch vor einem Ausbau in Barriques («In Chasselas We Trust» von Stéphane Gros aus Dardagny/GE). Chasselas, Gutedel oder Fendant, der in der Waadt nach der Herkuft wie Vinzel, Féchy, St-Saphorin, Dézaley oder Yvorne genannt wird, trinkt sich leicht als Aperitif zu Häppchen, Vorspeisen, Fischgerichten, grilliertem Schweinebauch, geschmorten Haxen und reifem Käse. Wie gesagt: «Chasselas fürchtet sich vor nichts.» Und er fürchtet auch keine Gegenüberstellungen.

Zwei Wettbewerbe ein Ziel

Jedes Jahr messen sich Produzenten von Gutedel und Chasselas an internationalen Wettbewerben. In Badenweiler im deutschen Markgräflerland wird seit 18 Jahren der «Gutedel Cup» ausgetragen. Diesen Frühling hatten sich rund 200 Weine um die begehrten Trophäen in den Kategorien «QbA trocken Markgräflerland», «Kabinett trocken», «Gutedel Edelsüss» sowie der erstmals ausgetragenen Kategorie «Selektion trocken (international)» beworben. Von den 25 Weinen aus der Schweiz platzierten sich der Aigle Les Murailles von Badoux, der Fendant Grandgousier von Les Fils Maye sowie der Es Cordelières von Vincent Graenicher unter die ersten zehn. Während beim «Gutedel Cup» deutsche Weine die grossen Gewinner sind, ist es beim «Mondial du Chasselas» in Aigle/VD genau umgekehrt. Von den 642 eingereichten Weinen stammten 595 aus der Schweiz. Dementsprechend hoch ist der Medaillenspiegel für die einheimischen Gewächse. Anlässlich der Preisverleihung des dritten «Mondial du Chaselas» vom vergangenen Freitag im Schloss von Aigle, konnten trotzdem drei deutsche Winzer Jubeln. In der Kategorie «Weine mit mehr als vier Gramm Restzucker» standen das Weingut Wolfgang Löffler und der Winzerkeller Auggener Schäf auf dem Podest. In der Kategorie «spezielle Vinifikationen» holte der Chasslie, ein im Stahltank auf den Feinhefen ausgebauter Wein, der Winzergenossenschaft Britzingen eine Goldmedaille. Drei in Barriques und ebenfalls auf der Hefe ausgebaute Schweizer belegten die ersten drei Ränge: Cuvée E. Obrist No. 1 von Obrist sowie Lettres de Noblesse und Clos du Chillon, beide von Badoux. In der Kategorie «alte Jahrgänge» stand der monumentale Yvorne Grand Cru 2009 vom Château Maison Blanche mit 93 von 100 möglichen Punkten an der Spitze gefolgt von elf weiteren Crus, die 90 und mehr Punkte erzielten. In der Königsklasse, der Kategorie «trockene Weine mit maximal vier Gramm Restzucker» buhlten 534 Weine um die ersten Ränge. Mit fast einem Punkt Vorsprung siegte der Chasselas Sélection 2013 von Franziska und Jean-Daniel Chervet aus Praz/Vully/FR. Mit 93,2 Punkten war er der höchstbewertete Weine des Wettbewerbs. Auf Rang zwei folgte der Luins Grand Cru von der Domaine Le Petit Cottens, der auch den Spezialpreis für den besten Wein aus einer Grossproduktion von über 15.000 Flaschen einheimste.

(Text: Gabriel Tinguely)

Jérôme Aké Béda und Pierre-Emmanuel Buss.

Zurück

Die Autoren und ihr Werk

Jérôme Aké Béda ist Sommelier in der Auberge de l’Onde in St-Saphorin/VD. In der Republik Elfenbeinküste geboren, kam er nach dem Abschluss der Hotelfachschule im Jahr 1990 in die Schweiz, um sich weiterzubilden. In den Jahren 2003 und 2005 wurde er zum besten Sommelier der Romandie gekürt. Jérôme Aké Béda ist Mitglied der Vereinigung Mémoire des vins suisses.

Pierre-Emmanuel Buss ist Journalist und arbeitet als Bundeshausredaktor für die Tageszeitung «Le Temps». Er teilt die Begeisterung für Wein mit Jérôme Aké Béda und verfolgt seit 2010 die aktuelle Entwicklung des Schweizer Weinbaus. Jeweils in der Samstagsausgabe schreibt er eine Kolumnen über Schweizer Wein. Pierre-Emmanuel Buss ist Mitglied der Vereinigung Mémoire des vins suisses.

«Les 99 Chasseals à boire avant de mourir», das neue Standardwerk über Chasselas, ist nach dem «Guide des meilleurs vignernos de Suisse» das zweite gemeinsame Werk. Die beiden Bücher in Französischer Sprache sind bei Éditions Favre in Lausanne erschienen.